Perubahan global yang cepat dan ketidakpastian ekonomi yang meningkat menuntut negara-negara OIC untuk menyesuaikan strategi ekonomi mereka, menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan digitalisasi, pembangunan modal manusia, dan integrasi regional. Salah satu peristiwa signifikan yang mengguncang pasar global adalah lonjakan proteksionisme Amerika Serikat pada 2025, di mana tarif dasar 10 persen dikenakan hampir untuk semua impor, dengan tambahan 10 hingga 25 persen pada sektor kayu, kabinet, dan furnitur, sehingga menyebabkan tekanan yang langsung dirasakan oleh negara-negara OIC melalui penurunan permintaan ekspor manufaktur, ketidakpastian investasi asing, dan volatilitas harga komoditas yang tinggi. Lonjakan proteksionisme ini menegaskan bahwa ketergantungan pada pasar eksternal meningkatkan kerentanan negara-negara OIC terhadap guncangan ekonomi, sehingga menuntut adanya strategi mitigasi yang lebih terintegrasi, termasuk diversifikasi pasar, penguatan rantai nilai regional, dan pengembangan kapasitas domestik yang lebih resilien.

Salah satu isu utama yang muncul dari analisis perdagangan intra-OIC adalah stagnasi integrasi internal, dengan pangsa perdagangan intra-kawasan yang tetap di kisaran 20 persen meski volume absolut meningkat. Angka ini menandakan bahwa negara-negara OIC masih sangat bergantung pada pasar eksternal seperti AS, Eropa, dan Tiongkok, sehingga guncangan global cepat menular dan memengaruhi keseimbangan ekonomi domestik. Target realistis yang perlu dicapai adalah meningkatkan pangsa intra-OIC hingga 30 persen dalam dekade berikutnya melalui fasilitasi perdagangan, harmonisasi standar, FTA bertahap, dan penerapan single window. Indonesia memiliki peluang strategis di sini, memanfaatkan pengalaman integrasi kawasan seperti ASEAN, RCEP, dan IA-CEPA untuk membangun hub logistik dan industri yang menghubungkan Asia dan Afrika, di mana pelabuhan dan kawasan industri Indonesia dapat berperan sebagai titik agregasi arus barang OIC, sementara pusat pelatihan modernisasi bea cukai, sertifikasi halal, dan kompetensi ekspor UMKM memperkuat kapasitas regional.

Komposisi perdagangan OIC yang masih didominasi komoditas primer menjadi tantangan tambahan karena menciptakan kerentanan terhadap volatilitas harga dan terms-of-trade. Dalam hal ini, prioritas strategi harus diarahkan pada hilirisasi, penguatan regional value chains, dan pengembangan manufaktur bernilai tambah, sehingga negara OIC dapat naik kelas dari ketergantungan pada komoditas ke produksi yang lebih kompleks dan berdaya saing global. Indonesia dapat mengambil peran kepemimpinan dengan memanfaatkan pengalaman sektor manufakturnya, membangun jaringan industri regional, dan mendorong kolaborasi lintas negara dalam produksi barang bernilai tambah yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, termasuk pangan, kimia dasar, wood-based products, dan komponen elektronik.

Namun, penguatan perdagangan dan integrasi regional tidak akan efektif tanpa memperhatikan bottleneck utama, yaitu sumber daya manusia (SDM) dan iklim usaha. Analisis menunjukkan adanya mismatch keterampilan, partisipasi perempuan dan pemuda yang rendah, serta pendidikan vokasi yang belum terstandarisasi, sehingga produktivitas dan kesiapan menghadapi global value chains menurun. Di sisi lain, iklim usaha masih dibebani oleh akses pembiayaan yang terbatas, biaya listrik dan pajak tinggi, ketidakstabilan politik, korupsi, dan dominasi sektor informal, yang menahan masuknya FDI dan investasi produktif. Reformasi struktural di bidang pendidikan, kesehatan, akses modal, dan tata kelola harus berjalan bersamaan dengan kebijakan tarif dan perdagangan agar negara OIC dapat memanfaatkan potensi penuh integrasi regional.

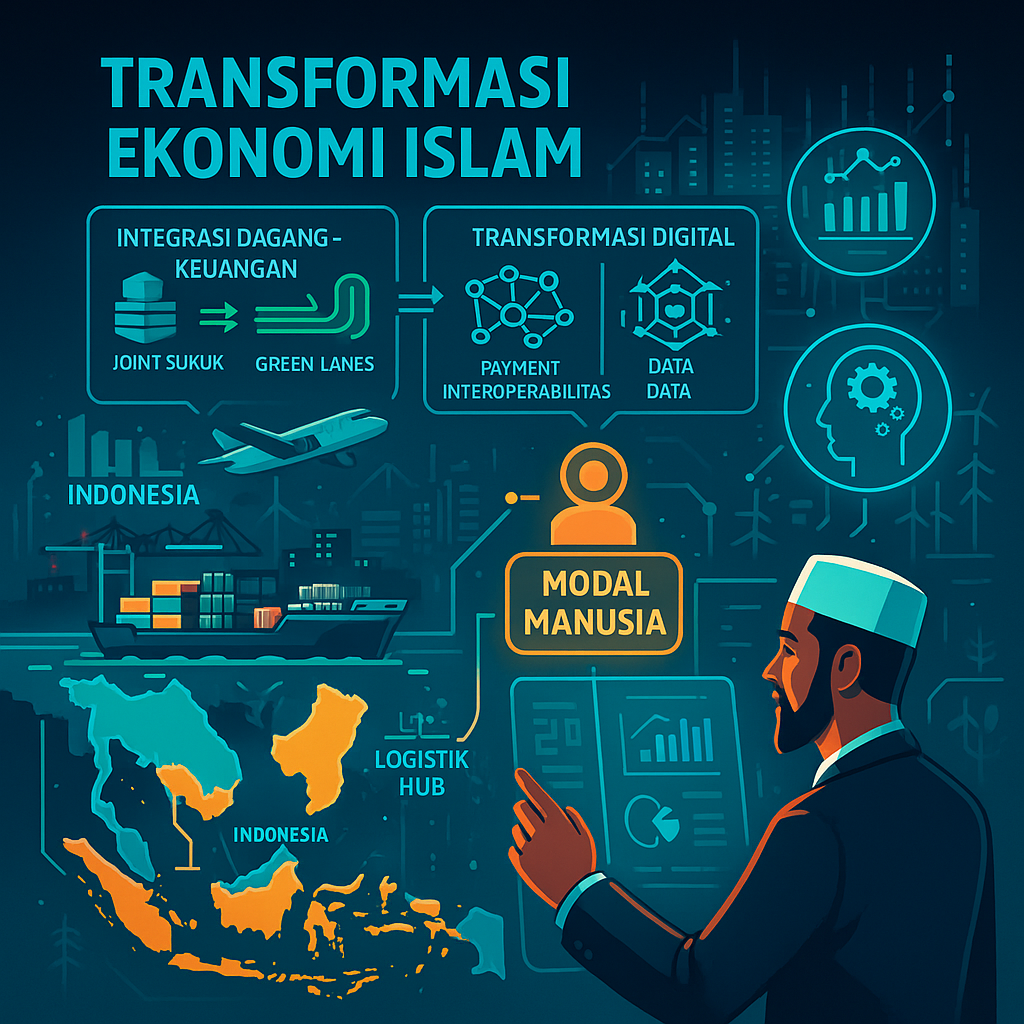

Dalam menghadapi tantangan tersebut, strategi integrasi OIC perlu dilakukan secara komprehensif, mencakup perdagangan, keuangan, dan aspek fiskal-institusional. Di sektor perdagangan, FTA bertahap harus diterapkan dengan penghapusan 70 hingga 80 persen tarif dalam lima tahun, harmonisasi standar, mutual halal certification, dan OIC Green Lanes untuk mempercepat logistik dan memangkas biaya. Di sektor keuangan, ekspansi ITFC, penerbitan joint sukuk tematik untuk infrastruktur, pangan, dan energi, pengembangan indeks saham OIC, serta interoperabilitas pembayaran real-time dan QR lintas negara menjadi fokus utama. Sementara itu, dalam bidang fiskal dan kelembagaan, pembentukan OIC Infrastructure Fund, capacity building lintas negara, serta penguatan pusat data dan monitoring integrasi melalui ICDT dan SESRIC dapat menjadi instrumen penting untuk mendukung koordinasi dan pengambilan keputusan berbasis data.

Indonesia dapat berperan sebagai policy entrepreneur yang mengorkestrasi integrasi dagang dan keuangan, membawa pengalaman deep integration dari ASEAN/RCEP ke OIC, menjadikan pelabuhan dan kawasan industri sebagai hub logistik Asia-Afrika, serta membangun pusat pelatihan modernisasi bea cukai, sertifikasi halal, dan kompetensi ekspor UMKM. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya memperkuat perannya di kawasan tetapi juga membentuk kapasitas regional yang lebih resilien terhadap guncangan eksternal dan ketidakpastian global.

Modal manusia merupakan poros utama produktivitas dan daya saing. Human Capital Index (HCI) Indonesia saat ini berada di angka 0,54, yang menunjukkan bahwa anak yang lahir hari ini hanya akan mencapai 54 persen dari potensi produktivitas mereka berdasarkan kondisi pendidikan dan kesehatan saat ini. Pola ini juga lazim di banyak negara OIC. Oleh karena itu, fokus kebijakan harus diarahkan pada mutual recognition kualifikasi vokasi lintas OIC, pengembangan joint research clusters di bidang energi terbarukan, ketahanan pangan, dan industri digital, serta matching grants untuk adopsi otomasi dan green technology di UMKM. Selain itu, kesehatan, gizi, dan perlindungan sosial harus diperkuat untuk meningkatkan produktivitas kerja jangka panjang. Investasi pada human capital tidak hanya memperkuat ekonomi domestik tetapi juga meningkatkan kapasitas negara OIC untuk menghadapi transformasi digital dan ketidakpastian global.

Dalam jangka 12 hingga 36 bulan, kebijakan yang dapat diimplementasikan mencakup perdagangan dan industri, keuangan dan pembayaran, logistik dan hub, serta SDM dan inovasi. Di sektor perdagangan dan industri, pengakuan sertifikasi halal OIC harus dipercepat, single window ekspor diterapkan untuk pangan, minyak nabati, wood-based products, kimia dasar, dan komponen otomotif/elektronik. Reshoring atau friend-shoring input kritis juga harus dilakukan melalui kontrak jangka menengah dengan pemasok OIC dan diversifikasi supplier untuk barang yang terdampak tarif dan non-tariff measures. Di sektor keuangan, joint sukuk OIC yang tematik dapat diterbitkan untuk mendukung logistik, energi, dan pangan, sementara interoperabilitas QR dan real-time payments antara bank syariah nasional dan OIC akan mengurangi biaya transaksi remitansi dan ekspor UMKM.

Di sisi logistik, 2 hingga 3 pelabuhan dapat dijadikan OIC Green Lanes yang pre-cleared, authorized economic operator, dan dilengkapi digital manifest, dengan target pengurangan turnaround time minimal 30 persen. Untuk SDM dan inovasi, mutual recognition vocational training OIC dan apprenticeship mobility selama 6 hingga 12 bulan harus dijalankan, sementara matching grants untuk UMKM mendorong adopsi otomasi hemat energi, traceability halal digital, dan sertifikasi ekspor.

Indikator kinerja (KPIs) dan target jangka 2–3 tahun dapat mencakup peningkatan pangsa perdagangan intra-OIC Indonesia sebesar 3 hingga 5 poin persentase di sektor prioritas, pengurangan lead time ekspor Green Lanes sebesar 30 persen, pengurangan biaya transaksi lintas negara UMKM sebesar 20 hingga 30 persen, penerbitan minimal 3 joint sukuk tematik, dan implementasi minimal 5 mutual recognition agreements untuk vocational training dengan partisipasi 2.000 peserta pertukaran atau apprenticeship.

Agenda riset empiris selanjutnya selaras dengan fokus kebijakan ini. Dampak tarif dan trade diversion dapat dianalisis menggunakan gravity model bilateral OIC–AS/EU/China pasca-April 2025 dengan difference-in-differences pada HS-lines terdampak tarif, mengukur efek pada ekspor, harga unit, dan marjin. Efektivitas integrasi intra-OIC dapat dipelajari melalui Panel VAR atau TVP-VAR untuk mengukur dampak Green Lanes, single window, dan mutual halal certification terhadap ekspor UMKM, port dwell time, dan biaya logistik. Stabilitas keuangan Islam dapat dianalisis melalui event study penerbitan joint sukuk OIC dengan gabungan BVAR/SVAR untuk memetakan spillover ke IHSG, REER, dan yield SUN. Sementara itu, efektivitas modal manusia terhadap produktivitas dapat diukur melalui micro-evidence matched employer-employee atau skills survey untuk mengestimasi returns to skills dari mutual recognition dan apprenticeship mobility, yang dikaitkan dengan HCI dan pertumbuhan TFP.

Policy playbook untuk 12–18 bulan ke depan dirancang secara bertahap: pada Q1–Q2, task force FTA intra-OIC untuk fase barang prioritas dibentuk, pilot Green Lanes pada 1–2 pelabuhan dijalankan, MoU payment links QR ditandatangani, dan pipeline joint sukuk tematik disiapkan. Pada Q3–Q4, implementasi mutual halal certification dan single window, penerbitan joint sukuk pertama, apprenticeship mobility batch-1, serta matching grants otomasi/green tech UKM dilakukan. Q5–Q6 menandai ekspansi Green Lanes ke 3–4 pelabuhan, interoperabilitas pembayaran aktif di ≥5 negara OIC, evaluasi KPI, dan scale-up program.

Dokumen ini menegaskan bahwa ketahanan dan daya saing OIC tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan tarif atau perjanjian perdagangan. Jalan tengah yang efektif adalah paket integrasi dagang-keuangan yang dikombinasikan dengan reformasi SDM dan perbaikan iklim usaha. Indonesia memiliki kesempatan besar untuk memimpin sebagai regional hub yang mengorkestrasi FTA bertahap, Green Lanes, joint sukuk, interoperabilitas pembayaran, serta pengembangan kualitas modal manusia untuk keluar dari middle-income trap. Dengan strategi ini, Indonesia dan OIC dapat menavigasi proteksionisme eksternal, ketidakpastian global, dan digitalisasi ekonomi Islam secara efektif, sambil memperkuat daya saing regional, meningkatkan produktivitas, dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.